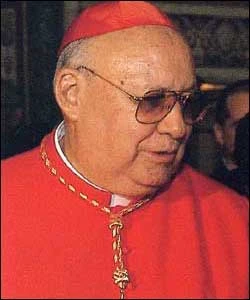

Monseñor José Ignacio Cardenal Velasco, siendo Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho en 1989, experimentó deseos de conocer

El anillo que le había entregado el

Papa, lo perdió en el río Apure cuando en su condición de prelado cumplía una

misión pastoral. Atribulado por tan

preciosa como lamentable pérdida que no habría podido recuperar el más

experimentado buzo margariteño, entró en una reflexión profunda al encuentro de

la paz consigo mismo e imaginó que tal vez el anillo pertenecía a las ondinas del río, asimilando

a su situación aquella lejana leyenda nórdica de los Nibelungos.

Desde entonces trabajó ardorosamente para que el Sumo

Pontífice pudiera concederle la gracia de otro anillo y, como lo vimos en el

2001, lo

logró al ingresar a las filas de los purpurados porque es rito y

tradición arraigada desde el siglo IV que el Obispo y el Cardenal lleven el

anillo pastoral como símbolo de su unión mística con la iglesia de Cristo. También es emblema de autoridad, pues cuando el

Faraón nombró a José (patriarca bíblico

hijo de Jacob) su primer ministro, le

colocó en el dedo su anillo de oro.

A propósito de la leyenda nórdica de

los Nibelungos, el gran clásico Ricardo Wagner compuso la ópera “El anillo del

Nibelungo”, tetralogía dramática considerada la más ambiciosa que jamás haya interpretado un compositor. Trata precisamente de un anillo hecho con el

oro del Ring que celosamente guardaban las ondinas. Quien poseyera el anillo pasaba a ser dueño

del mundo, lo cual dio lugar a un drama intenso en que el anillo en juego por

el desiderátum de poseerlo, vuelve irremisiblemente a las nereidas de las

aguas.

El anillo, aro o sortija como también

se le llama, es una de las prendas simbólicas más antiguas. Se conoce desde el Egipto antiguo con

jeroglíficos y escarabajos grabados y el espíritu creativo del hombre le ha

dado infinidad de formas utilizando no solo el oro sino también la plata, el

cobre, el hierro, el marfil, el cristal, el barro esmaltado y el cuarzo.

En tiempos medievales, cuando se creía

que los metales eran orgánicos, que crecían y desarrollaban como las plantas,

los húngaros estaban casi convencidos de la vid áurea y según leyenda

recogida por Marzio Galeotto, había un vástago que envolvía la viña con el cual

los labriegos de Hungría formaban anillos como remedio para las

torceduras. Algo así como el anillo

venezolano hecho con casco de burro y usado en el dedo anular contra las

hemorroides.

De los romanos hasta nuestros días

proviene el carácter nupcial del anillo y no sabemos qué pasaría si la pareja a

la hora de la ceremonia eclesiástica no los encuentra, lo cierto es que siempre

se ha dicho supersticiosamente, por supuesto, que cuando una de la pareja

extravía el anillo después de contraído el matrimonio, las cosas no salen bien,

algo así como si se rompiera el encanto de la unión y tal vez fue eso lo que

atribulaba al entonces Monseñor Velasco cuando se le cayó su anillo en las onduladas

aguas del bajo Apure.

Pensaba que si insistía en su viaje a la Ciudad por el eje

Apure-Orinoco, no le iría bien pues recordaba por haberlo leído que el Padre

José Félix Blanco, quien se hallaba en Barinas en 1828 perdió el anillo

sacerdotal y le fue muy mal en Ciudad Bolívar luego de hacer el viaje por el

río. Los bolivarenses lo expulsaron por

pretender como Intendente del Departamento Orinoco, elevarle los impuestos. (AF)